Накануне дня рождения звезды мы встретились с Максимом Авериным, и он откровенно рассказал нам о творческом и личном, а также раскрыл подноготную смены места приложения творческих сил — Театра сатиры на «Ленком».

Сегодня мы публикуем первую часть беседы с артистом.

— Максим, вы сегодня нарасхват, ощущаете свою ценность?

— О Господи! Я как-то не задумывался никогда об этом. Бесценный! (Смеется.)

— И чем подтверждается сегодня ваша бесценность?

— В Театре Российской Армии я репетирую у Сан Саныча Лазарева Понтия Пилата. Масштабный очень проект, интересный, красивый и такой прям для сцены Театра Армии. И театр «Ленком», в котором я имею счастье теперь работать, — только что мы выпустили спектакль «Гамлет» в постановке Антона Яковлева. Я ввожусь в репертуар, где перехватываю эстафету прекрасного спектакля в постановке Марка Захарова «Женитьба». Мне иногда говорят: «Ну зачем столько работать?» Но надо быть полным идиотом, чтобы отказаться от таких ролей!

Марк Анатольевич Захаров, конечно же, невероятный режиссер. Я не могу говорить про него в прошедшем времени. «Женитьба», например, — потрясающий спектакль. Я его в очередной раз сейчас ходил смотреть, чтобы понять, как вводиться на роль. И я получил огромное удовольствие от этих текстов гоголевских, от хулиганства Марка Анатольевича, потому что он, конечно же, потрясающий. То, что театр «Ленком» продолжает сегодня делать, тот же спектакль «Бег» в постановке Лазарева, спектакль «Поминальная молитва», который был восстановлен спустя 30 лет, — это абсолютно в традициях Марка Анатольевича. Сейчас были блистательные гастроли в Санкт-Петербурге. Прошли на аншлагах спектакли, «Поминальная молитва» сегодня очень актуальна.

— Я смотрела этот спектакль. Он действительно потрясающий: сильный, современный, и мне показалось, что из всех участников этого действа у вас самая трагическая роль. Несмотря на то что ваш персонаж он такой какой-то немножко сатирический, веселый, но у него такая драматическая основа.

— Понимаете, все говорят: «Ну, восстановить — это дело нехитрое». Нет, это очень сложно, потому что попасть в вену драматургии Горина, режиссуры Захарова, в этих декорациях Шейнциса, музыки и этого слова и не нарушить ничего, вот как это было придумано 30 лет назад, так и оставить — это так здорово. Когда-то давно, когда я юношей посмотрел спектакль «Поминальная молитва»…

— С Абдуловым в вашей роли?

— Да, естественно. Я думал: «Господи, вот бы мне сыграть Менахема». И вот, представляете, мечты сбываются. Горин — гениальный драматург. Как он написал «Поминальную молитву», «Мюнхгаузена»! Это такая грань между трагедией и комедией, это такой чаплиновский ход, это так похоже на саму жизнь, где слезы и смех — они побратимы.

— Тяжело произошел переход из одного театра в другой?

— Нет, потому что я давно уже начал играть в «Ленкоме», когда Сан Саныч меня пригласил на роль Чарноты. Приходишь в новый коллектив, естественно, другие люди, другие законы, другой монастырь, со своим уставом ты, конечно, уже не пойдешь. Но я не помню труда. Вот я Сан Санычу всегда говорю: «Знаешь, я помню, что раз — и уже премьера». Произошло так, что мы сдавали одну из частей пьесы худсовету и нашему директору театра Марку Борисовичу Варшаверу. У него вообще, конечно, грандиозная вера в своих артистов и в режиссера, поскольку доверить такое полотно риск огромный, но Марк Борисович поддержал Сан Саныча и дал ему эту возможность. И я помню, что мы сдавали это в репетиционном зале, и перед началом так было тесно за кулисами — маленькое пространство, и стояли такие столы друг на друге, и было так темно, а я в темноте плохо ориентируюсь, и вдруг я понимаю, что на что-то надел свою голову. Я понимаю, что это стол, а я — об торец! И вот, как Буратино, проткнутый, стою, а передо мною портрет Марка Анатольевича Захарова. Кровища… Я думаю: ну вот и всё. А на самом деле пролить кровь — это очень хорошая примета.

— Да? Вы часто проливаете кровь?

— У меня все спектакли с кровью. Когда я работал в «Сатириконе», мне говорили, что я самый травматический артист, потому что везде углы, я прыгал, энергии много, и все углы мною были обрамлены.

— Из «Сатирикона» когда уходили, это похожие состояния были? Болезненные?

— Тогда да, конечно. В 21 год я поступил в театр и прослужил там 18 лет. Я другого-то не ведал ничего, понимаете. Все говорили: ну понятно, сейчас он куда-то уйдет. А я считал, что это на всю жизнь, навсегда. Я вообще завидую артистам, которые 60 лет на одной сцене. У меня так не получилось.

— Почему не получилось?

— Понимаете, я не хочу привыкать к стулу. Все-таки, мне кажется, артист должен быть все время в деле. Что со мной произошло в «Сатире»? Я перестал репетировать. Новому руководству со мной было нечего делать. Я никого сейчас не обвиняю, боже упаси. Тогда это был Сережа Газаров. Но я понимал, что так не может быть со мной. И я сыграл в «Ленкоме» два спектакля: «Бег» и «Поминальная молитва». Потом Марк Борисович Варшавер предложил мне перейти в труппу театра. То, что на самом деле давно и планировалось. Еще при жизни Марка Анатольевича. И когда-то это было предложение сыграть в «Юноне» и «Авось». «Ленком» всю жизнь со мной, где-то рядом. И студентами смотрели эти спектакли, потрясающие. Да и в принципе эстетика Марка Захарова очень мне близка, потому что в «Сатириконе» у нас тоже был именно такой стиль, такого театра школа.

— Второй раз было проще? Уже «дело житейское»?

— Все это все-таки этапы жизни… Потому что нет ничего хуже, чем сказать: «Всё нормально, я в порядке». Я всегда говорю, что успех — самый высочайший пик кризиса, потому что ты, как олимпийский чемпион, получив «золото», думаешь, что же завтра… Если я не работаю, если я не репетирую, если я не дышу новой работой, значит, у меня возникает вопрос: что-то со мной не так?

— «Ленком» — культовый театр, у них есть свой зритель, достаточно дотошный. Но я заметила, что когда вы появились на сцене, вас встретили аплодисментами.

— Я это не отслеживаю. И количество цветов не отслеживаю. Потому что я никогда не смотрю по сторонам. Я смотрю вперед. Меня никогда не интересовало, кто сколько зарабатывает. У меня не было никогда какой-то зависти. Я несу свою жизнь сам, ответственность за нее несу только сам.

— Новые коллеги по «Ленкому» не относятся к этому факту ревниво?

— Я не спрашивал. Мне кажется, там здоровая атмосфера, и на один квадратный метр такое количество звезд!.. Там этим не занимаются, посерьезнее всё.

— «Поминальная молитва» — это такой оркестр, где каждый играет свою, очень сильную, роль. Не тот спектакль, где ты один центровой. Это для вас комфортно?

— Нет ничего хуже, чем солировать. Я люблю ансамбль, люблю партнерство. Это больше приносит радости. Просто бывает, что иногда ты, как танк, начинаешь тащить. Это ошибка. Я пытаюсь научить своих студентов: ужас в том, что вот идет спектакль, сыграли сцену, и выходит следующий артист, затем еще один — и теперь Я. Это опасность, потому что тогда нет единства, нет ансамбля, нет вот этой единой группы крови. И что, например, у нас всегда было в «Сатириконе» — подхват, вместе, банда, команда. Но, к сожалению, часто так бывает: ну а теперь Я. Это ужасно. От того винегрет происходит в нынешних фильмах, что один артист не монтируется с другим. Я не про все фильмы так. И не про все спектакли. Но зачастую я вижу, как получается солянка сборная. Но это уже работа режиссера — создать ансамбль. В нем даже тот, кто стоит на треугольничке и весь концерт ждет своего звездного часа, тоже часть оркестра.

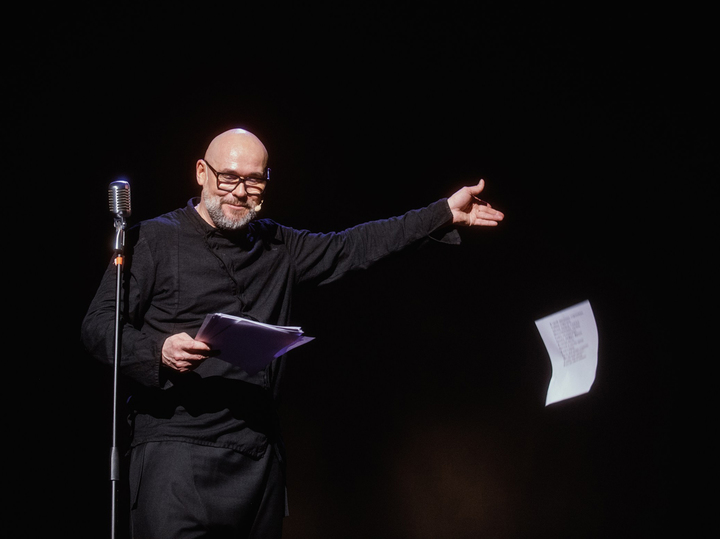

— У вас много воплощений, вы сделали моноспектакль как шоу.

— Это не шоу. Я настаиваю все-таки, что это спектакль. Да, это моно, но там мой партнер — зритель, музыка, поэзия. И все-таки настаиваю, что это спектакль. Я назвал его «Научи меня жить», пока я еще в этом возрастном промежутке, потом, когда мне будет лет 90, я назову спектакль «Не учите меня жить». Самая главная задача, которую я ставил для себя: чтобы зритель был соучастником, а не просто мило провел вечерочек. А когда я забираю их внимание и уже через 10 минут вижу каждого человека в зале, понимаю, что можно паузу такую сделать, потому что внимание собрано, а это здорово. Назовите как хотите, пусть шоу.

— Где больше отдача?

— Везде.

— Одинаково? Где больше пота и крови уходит?

— Нету пота, нету крови — всё, иди домой, вари борщи. Нет, ну а как? По-другому не может быть. Такого нет: здесь я затрачиваюсь, здесь я отдыхаю, здесь я просто выхожу. Нет. Я вам скажу одну вещь: бывает, конечно, ресурс энергетический спадает, иногда там перелет, и ты думаешь: «Ой, боже мой, нету сил, нету сил». И где-нибудь без пятнадцати семь вдруг одна такая мысль: «Ведь в зале наверняка есть один человек, для которого этот спектакль событие. Я не хочу, чтобы он ушел разочаровавшись. Для него это праздник». Я помню, в детстве: в театр мама брала еще и туфельки. Это событие! Для меня спектакль (несмотря на то, что их 25 в месяц) — это событие. Это как… несравнимы две профессии, но доктор же не может сказать: «Ну, сегодня я оперирую так как-нибудь. Может быть, пронесет. На профессионализме». Такого не бывает, когда у тебя под ножом человек. В данном случае ко мне приходит публика — и совсем дети, 14–16 лет. И я хочу, чтобы они привиты были театром. Вы же знаете огромное количество людей, которые в жизни не ходят в театры, потому что им в детстве это отрезали, когда они классом приходили. Ужас. «Я ненавижу театры!» — есть такие люди. Я их могу вполне понять. Потому что они где-то, видимо, были разочарованы. Вот моя задача — привить эту любовь к театру, потому что театр — удивительный вид искусства. Он не имеет ни вчера, ни завтра. Он имеет здесь и сейчас, и сегодня, и больше никогда, потому что завтра, возможно, тот же спектакль, но он уже не будет никогда похожим на этот. Никогда. Будут те же слова, те же партнеры, но волею случая, атмосферного и артериального давления и влиянием ретроградного Меркурия он будет другой. Потому что планеты движутся. И театр в этом смысле уникален.

— Опять возвращаясь к моно, я заметила, что в конце спектакля вы весь мокрый от отдачи.

— Зачем же такие подробности?

— Нет, очень важные подробности, потому что это говорит об отдаче энергетической, эмоциональной.

— Приходите после «Гамлета» и потрогайте меня, я тоже не очень сухой.

— Моно сильно раскрывает вашу личность? Вы рассказываете: а там очень многие вещи такие личные, пограничные.

— Да, это моя история. 14 лет назад, когда на меня пошел спрос, мне начали предлагать творческие встречи, чего я терпеть не мог, потому что там были бесконечные вопросы: продолжение «Глухаря» и т.п. Я понимал, что мне скучно, это не мой формат — сидеть и рассказывать. А мне захотелось читать. Я начал чуть-чуть, потом все больше и больше, пару песенок и стихи, пару записок. А потом мы ехали в машине с моим директором и решили, что я могу, наверное, все-таки уже позволить взять на себя такую историю, как моно. И мы придумали название, это все было на ходу, в машине. Самое интересное, премьера была на сцене театра «Ленком». Это просто поразительно. Верьте в знаки.

— Давайте вернемся к Пилату. Вы, когда читали «Мастера и Маргариту», кем себя представляли?

— Я себя никак не представлял, когда впервые читал «Мастера и Маргариту», это была юность. «Мастер и Маргарита» — несколько этапов жизни, в каждый период твоей жизни ты откроешь в этом романе что-то новое. И когда я прочитал первый раз, мне было 15–16 лет, и книга меня потрясла. Но я никак не мог себе представить, что это произведение вообще может быть поставленным. Но появилось кино, потом легенда про исчезнувший фильм… И когда Сан Саныч позвонил и сказал: «Понтий Пилат»... Даже страшновато стало от того, что… не мелковат ли я для таких ролей? Вообще, каждый раз, когда я берусь за новую роль, первое — это отрицание. Внутреннее отрицание: справлюсь ли? Это нормально, это хорошо, потому что нет ничего хуже, чем «я знаю, как это сыграть». А я не знаю. Я даже не знаю, как сегодня пройдет спектакль «Лес». Мне нравится это состояние. Даже близкие друзья иногда поражаются тому, какой я трус в этом деле. Но для меня всегда существовало правило, которое я сам для себя вывел: смело ошибайся и робко побеждай. Потому что всегда вот эта грань успеха и провала, это две соседние улицы.

— У артиста должно быть что-то общее с персонажем?

— Ну а где, простите, черпать-то всю эту кухню? Не знаю, мне кажется, без нутра, без этой общности…

— И что общего у вас с Понтием Пилатом?

— Думаю, что, наверное, как раз именно сомнение.

— В романе есть такая замечательная фраза, она мне очень нравится, когда Пилат говорит слуге: «Почему ты не смотришь в лицо? Разве ты что-то украл?» То есть Понтий Пилат предполагает, что единственный повод для страха — это если ты что-то украл, а себя он не считает страшным человеком.

— Вы представляете, он берет на себя ответственность за то, что потом тысячелетиями будет являться движением мировой войны. Он же берет на себя смелость казнить. Это же выбор. Про это вся история. И режиссер этим вопросом задается в первую очередь. Сам масштаб этого, этой роли, этого спектакля, этого полотна, которое создает режиссер, мне это безумно интересно.

— А если бы вам предложили роль Христа?

— Я не влезу в костюм, я большой слишком, меня не смогут поднять.

Продолжение беседы со звездой: о съемках «Склифа», для кого Аверин — «папа», какие личные отношения для артиста неприемлемы, кому он говорит «люблю!» и как совмещает бешеный гастрольный график с личной жизнью — в завтрашнем номере «МК».